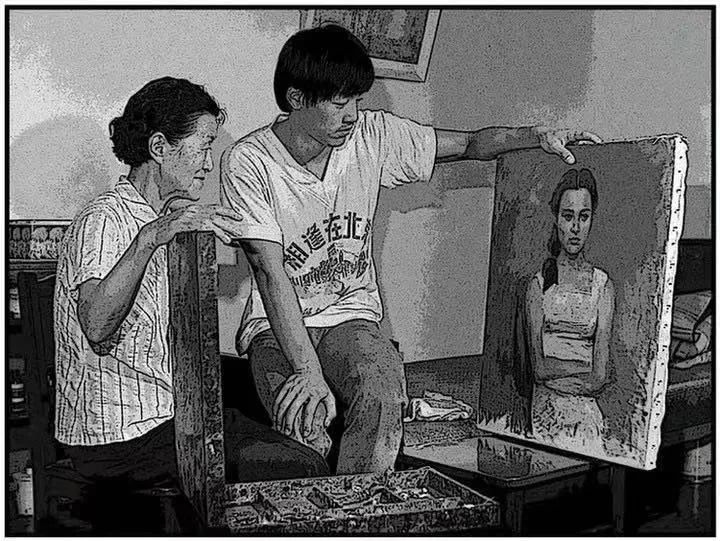

陈冲的姥姥与哥哥

出国前有段日子里,爸爸、妈妈和妹妹都在美国。家里只有我和姥姥两个人。可她不是一个很容易相处的人。据妈妈说,姥姥和她爸爸曾多次在报上刊登断绝父女关系的通告。

有一次,我跟姥姥吵架。原因已经记不起来了。吵完后我在亭子间,她从楼上走下来,自言自语,实际上是讲给我听的:第一胎生的就是先天不足。有办法直接生第二胎就好了。我也不让步,一定是被她训出来的:有的第二胎生的作家,快八十岁了还写不出一本书……(姥姥有一个姐姐)刚脱口我就后悔了。

但没过多久,姥姥房间火炉上的水开了。她说水开了,要不要来喝茶?泡了茶,我们一人捧着一杯,热烘烘的,好像什么事都没发生过。姥姥笑道:“安爸爸(我外公)不会跳舞,当年每次跳舞他都请别人陪我去。后来他买了一本书叫《怎样跳舞》,也就算学过了。他不会游泳,就买了一本书叫《怎样游泳》,也就算学过了。”我的确看到书架上有一本叫《怎样游泳》的书。

我外公是个非常严谨、严肃、严格的科学家。我妈妈在上海医学院读书的时候,翻译了一篇文章,第一次拿了点稿费。我外公却说这钱不能收,应该作为团费上交。他从英国回国后,在非常艰苦的条件下工作,对祖国一直充满了希望。可以想象他为何会在“文革”时自杀。如果换一个时代和地点,他应该能为人类做出更多贡献的。

——陈川笔记

我成年后,母亲跟我讲了她大舅和表哥的事,我才理解了她当年对哥哥矛盾、无常的态度。原来姥姥这条血缘线的男性,有艺术天分和神经分裂症的遗传基因。母亲小时候,表哥带她去街上兜一圈,就能分毫不差记住每一个细节,回家后画出来,半扇门窗都不差。但他在大学期间发了精神病,有一天被精神病院的车接走了没有再回来。母亲的大舅舅也是一名才华横溢的画家,他冬天作画、在美校教书、办画展,一到夏天就发精神病,最后在浴缸里割腕死了。

母亲目睹了这样的场面,留下了浓重的心理阴影。她看到儿子如此多愁善感,如此热爱绘画,非常害怕他会继承舅舅和表哥的基因,也会在青春期后发病。我回看自己作为母亲所犯的错误,几乎都是出于某种恐惧。

父亲多次说过,这两个小孩,文曲星、武曲星颠倒了。妹妹像个男小孩那么野蛮粗心,阿哥像个女小孩那么文雅细心。父亲要哥哥长成他心目中的男小孩,把他送进了少儿游泳队训练,后来又陆续加入了水球队和划船队。

高中快毕业的时候,哥哥参加了一场全国划船比赛,前三名可以留上海队,这样他就不用去“上山下乡”了。对于这场决定命运的比赛他非常紧张,头天晚上,姥姥从壁橱里拿出一小根高丽红参,跟他说,这种人参很厉害的,你划船的时候把它咬在嘴里,就赢了。第二天,哥哥咬着人参得到了第三名的成绩,留在了上海。那时候划船队在长风公园训练,他在那里认识了画公园海报的小潘,从他那里得到不少油画颜料。

陈川的画

这段记忆是完整的,可最近看哥哥的笔记,他关于姥姥的人参和划船的记录更生动——

这使我想起有一次,也是走下黑洞洞的楼梯口,一开门阳光亮得刺眼。姥姥把一块折得像豆腐干一样的牛皮纸塞进我衣服的口袋里。她说:“这是参须。比赛时含在嘴里,保证可以拿名次。”那年我大约十七岁,去杭州西湖参加国家划船比赛。姥姥当时买不起人参,就买了些参须。比赛后回家,姥姥问:“第几名啊?”

“第三名。”

“我说你会拿名次的吧。”可是她不晓得,那年比赛,划单人皮艇的只有四个人。其中有一人在中途翻船。所以我得了第三名。我实在不是一个搞体育的料。

高中毕业后,哥哥没有发精神病的迹象,母亲慢慢开始欣赏和支持他的艺术追求。父亲认识浙江美院的院长,他来家里看了哥哥的画,跟他说,你如果来考浙江美院我们一定收你。这位院长过去是上海油雕室的,跟陈逸飞两个人谁也不买谁的账。陈逸飞听到这事就跟我们说,千万不要去浙江美院,从那里毕业不一定能分配回上海,陈川应该考上海美校。

进上海美校前,哥哥成天跟王青在客厅里画画、备考。王青长得特别秀气,有点像个女孩,今天回忆起他,原貌早已淡忘,但是哥哥画他的肖像,依然印刻在我的眼底,犹如昨日。

那张肖像画了很久,我偶尔走过,总是莫名地闻到麻油的香味。画中王青身着一件苏联式双排扣旧夹克,头上歪戴了一顶布帽,手中拄了一根木棍,身体在暗区,拄棍的手在亮光里。陈川让他拄木棍就是为了呈现那只手——那是只他自己十分满意的手。一个我熟悉而不去留心的人,画在这样的光线里让我目不转睛。我讲不出大道理,但是看到真正有生命力的油画肖像时,我能感到画家的凝视。他仿佛在着魔的同时施魔,把被凝视的对象从习惯性的印象流中分离出来,变得异常清晰和重要。

王青的肖像挂在家里一两个月都干不透,后来我才知道,陈川调色油用完没钱买,偷用了家里的麻油画的。一九八O年,美校在“中苏友好大厦”开毕业展览时,他用了一个破掉被换下来的纱窗框做了个镜框。陈川到美国留学时把这张画带了过去,在一个展览上被电影导演奥利弗·斯通收藏了。

孟光先生诞辰一百周年时,哥哥和其他几位孟老师的学生,组织了一个纪念他的画展,后来不幸因疫情而搁浅。哥哥为纪念画册写了一篇名为《孟光时代》的短文,以表达对老师和那段纯粹的岁月的怀念与感激,也表达了对艺术的无限迷恋与爱。在此之前,我不知道哥哥的文字这么动人——

无意中在电视上又看了遍《日瓦戈医生》,一听到那轻快的电影主旋律,就想起小时候(当年我家也有五户人搬进来)。小时候已经离我太远了,无论从时间上还是从距离上。在美国有时会梦到当年的上海,醒来时突然觉得它很远。远得要用光年记算。迷乱得像块碎了一地的镜子。醒后会苦苦思索,但仍恍若隔世。

陈冲出国前一天,与姥姥、哥哥的合影

记得有年冬天很冷。天还没亮,土冻得比石头还硬。阿姨拉着我去菜场买菜。她排菜队,我排鱼队。但轮到我的时候她还没来。我身上有两分钱,便买了些猫鱼。

回家后发现其中一条小鱼的鳃还在动,那圆眼在向我祈求怜悯。突生恻隐之心,不忍心将它喂猫。找了只大碗,放满水,那小鱼居然在里面游了起来。可惜不久碗里的水就结成了一块冰。鱼成了冰中的化石。没办法只能将它倒入马桶里。傍晚时发现冰化了,小鱼又活了过来。

在美国,小孩生活中充满奇迹(magic)——圣诞老人、牙齿仙女等等。我童年的magic只有那条小魚。

有天下雪,在家里闷得发慌,在阁楼上瞎翻,发现一些姥姥的书。其中有儒勒·凡尔纳(Jules Verne)的三部曲:《格兰特船长的儿女》《海底两万里》《神秘岛》。里面的插图很美,翻着翻着便读起来了。

雨夹雪一阵阵地敲打着老虎窗。阴冷像张虚幻的网笼罩着晦暗的阁楼,我逐渐把墙角那堆多年没晒霉的被子全裏在身上,还是冷得簌簌发抖。但心里却热血沸腾。从那间堆满垃圾的几平方的阁楼上看世界,世界太大了、太奇妙了。对船长尼摩羡慕得发昏。小时候的事我已忘得差不多了。也许是故意的。

伏尔泰的小说《老实人》最后,当他所有的梦都破灭时,他一生最崇拜的偶像Pangloss还希望他能乐观,他回答:让我们开垦自己的花园。(“All that is very well” Answered Candide, “Let us cultivate our garden.”)

在“文革”中长大的人,大多是精神的囚徒。那个时代,开垦一个自己的世界显得无比重要。可能这就是为什么当年有那么多人用艺术和音乐来填补人性和情感的真空。

思南路的老墙很有上海的特点,砖外糊着粗糙水泥,有点西班牙风味。我小时候喜欢用手摸着它走,直到手指发麻……那是条幽径。路旁住的是些上海当时最有底蕴的人。可我当年并不知道这些,只知道思南路七十七号是孟老师的家。

第一次见到孟老师我大约十二岁。当时在闵行电影院画海报的许余庆老师带我去见他的。

房间里弥漫着油画的气味。茶几上放了瓶凋零的玫瑰。天蓝色花瓶下已撒满枯叶,好像生命都被画架上的油画吸取了。那是我一生最难忘的一幅画。与当时外面看到的画完全不同。那几笔颜色,简直令人佩服得五体投地。如误入天堂的罪人,无法形容自己的幸运。

虽然当年的感情就像墙缝中的一些小植物,不需要很多阳光和养料就能开花,但现在回想起来还是使我寒毛林立!那天晚上我的心离开了愚蠢的肉体,在空中逍遥了一夜。那瞬间的感觉是永恒的。

本文节选自《上海文学》2023年8月号。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号