母亲走了。

接到病危通知时哥哥跟我说,妈妈等不到你隔离三周后出来了。那之后母亲在生不如死的折磨中坚持了一个礼拜,也许她在等我,这个想法让我悲痛欲绝。

最后的日子哥哥昼夜陪着母亲一起煎熬,几乎没有睡觉。我在大洋的另一边无能为力,我能看见死神穿着黑色斗篷的身影,坐在母亲的床边,我也好想去坐在她的床边,拉住她的手。

此生第一个爱我的,也是我第一个爱的人在水深火热中受难,我却没有在她身边。人怎么可能从这样的遗憾中走出来?

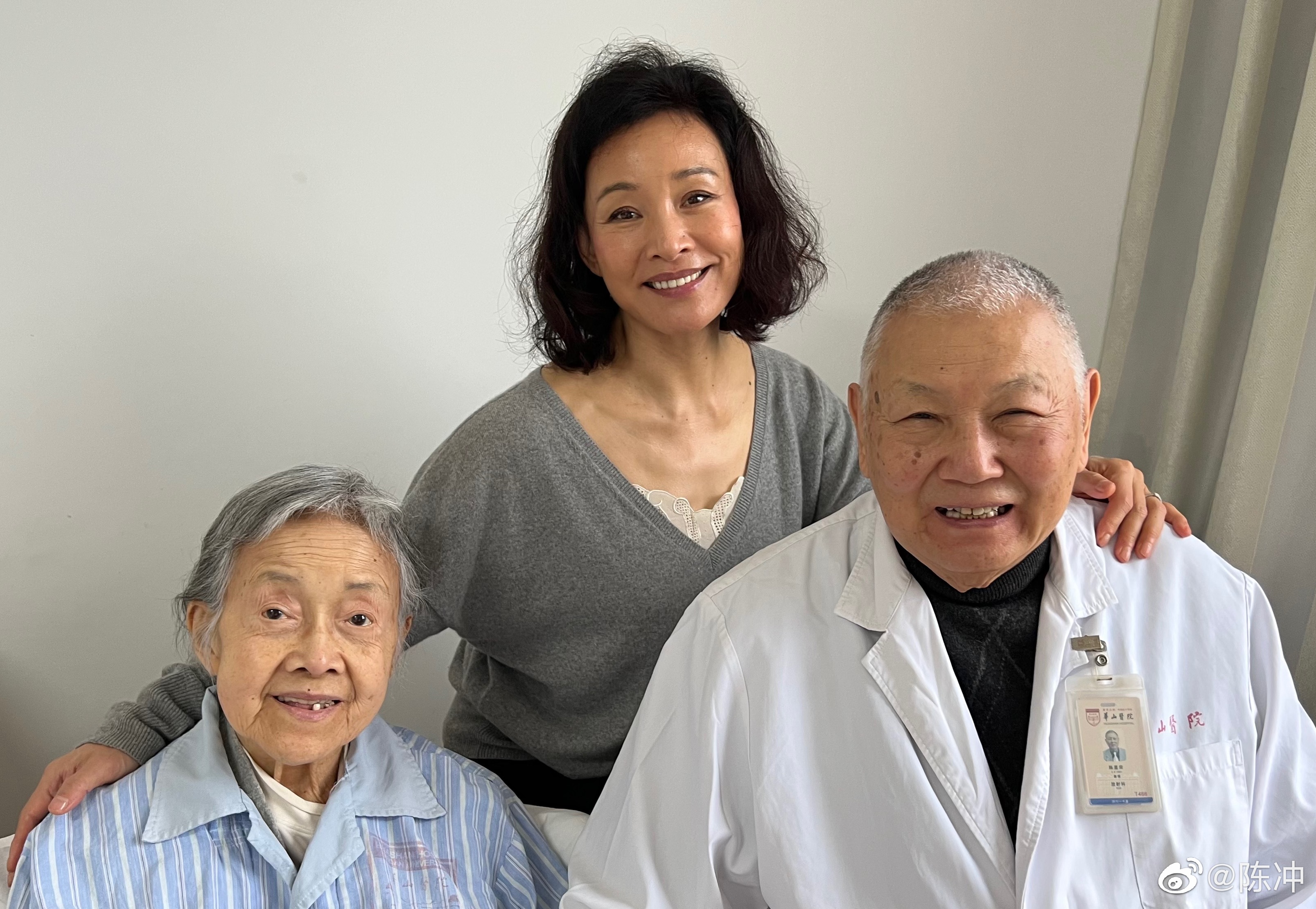

母亲在今年二月被确诊为淋巴癌,我于大年三十傍晚赶到上海。五月底我离开的时候,她挺过了化疗,病情好转了不少。中秋节母亲还跟几位老同学们聚了会,照片上她笑容满面。但到九月底她又因严重感染和轻度心衰入院,我在十月初再次飞回上海。万万没想到我刚离开她三周,她就走了。

最后一次跟母亲一起,我们并排坐在病房里,我在用手机匆匆忙忙给人回邮件,余光里,我感觉母亲在看着我,就跟她说,这是工作,我马上就好了。她开始轻轻拍我的腿,好像在安抚我,唱起一首摇篮曲:“睡吧,小宝贝,你的啊妈妈就在身边,梦中你会得到礼物,糖啊饼干啊随你挑选,等你睡了,我就带你去到天宫……” ,她拍我的手因风湿关节炎变了形,却仍然那么温柔,我眼睛湿润了,情不自禁放下手机跟她一起哼唱。这是我记忆中的第一首歌,我大概三岁,躺在父母的床上,昏暗的光线里母亲的轮廓模模糊糊,只有她的温度、气息和轻柔的歌声在回旋…… 那令人迷幻的时刻,是我最早的对美的体验。

另一个儿时的幸福记忆是母亲为我挖耳朵。我们坐在大床上,母亲附在我的身边,一只手轻轻把我耳朵拉高,另一只手用一把竹子的耳耙子全神贯注地掏。她的动作很轻,弄得我很痒,但是我无比享受那些时刻她给我的百分之一百的关注。

后来文革开始了,母亲变得忧伤,走过我的时候好像没有看到我。见她这样,我也会忧伤起来。偶尔母亲在快乐些的时候,会为我和哥哥剪纸、叠纸工、做动画。她会从本子上撕下一张纸,折叠以后用剪刀剪,再打开时就出现一长串牵着手的小人,接着她教我们为小人画脸、上色;她会用纸叠出层出不穷的飞禽走兽、桌子椅子、房子小船,再把它们编成奇妙的童话故事;她还会让我和哥哥把本子裁成一厚叠2寸的方块纸,她在每一张上画上一个男孩和一只皮球,然后拿起那叠纸,用拇指跟洗牌那样拨弄,一个孩子在拍皮球的动画就奇迹般地出现了。

一位母亲过去的同学和同事告诉我,你妈妈最突出的是她的想象力,她的创造性思维。她一分配到教研组就把“传出神经系统药理”编成一本剧本,跟另外一位同学合作拍了一部动画片。因为拍得好,所以后来在全中国使用。也许我长大后对用声画讲故事的兴趣,就是母亲从小在我心灵里播下的种子。

我和哥哥都喜欢跟母亲聊天,不在一起的时候常跟她煲电话粥。她会跟我讲正在弹的曲子或者阅读的书籍。母亲的阅读范围很广,中文、英文的书都读得很多——从医学文献到畅销小说,无奇不有。父母家中,有两面墙都是书架。她七十八、九岁的时候,读纳博科夫的《洛丽塔》,感到震惊和兴奋,在电话里感叹道,我从来没有想过一本书能够这样写人的本质,这样写欲望,人真是一个悲剧动物啊。我听了哑口无言,同时也觉得骄傲——不是每个人的老妈读完《洛丽塔》都会有这样精辟的反应的。慢慢的,随着母亲失忆症的加深,我们的电话就越打越短,她一听到我的声音就问,你几时回来啊?聊了几句后她又会问,你几时回来啊?

母亲非常期待看见我,尤其是在她住院的时期。但是我在病房陪她的时候,她常说,你很忙的,快走吧,不要在这里把时间都浪费掉了。我会说,我就是来陪你的,没有工作。她又会突然为我担心,说,怎么会没有工作了呢?没有工作你怎么办?母亲只要还有一口气,就在为孩子着想。有一次,父亲交完一笔昂贵的治疗费用后,说起他在用哥哥的钱付日常生活费,本来神志恍惚的母亲突然睁开眼睛,严厉地说,你怎么可以用陈川的钱?我不要治病了,这样治疗一点意义也没有。父亲说,这是暂时的,我去了银行就会还给他的。她这才放心。

大约从八年前开始,母亲渐渐失忆,我就觉得在渐渐地失去她。人其实就是记忆和时间,这两样看不见摸不着的东西。我们吃喝拉撒睡,供养着躯体,让记忆和时间有落脚的地方。老年性失忆是没得治的,我唯有多抽空回去探望她。母亲过85生日那天,我和哥哥都在上海陪她。我们知道她最喜欢唱苏联和美国的老歌,就在手机里放了音乐让她唱。母亲乐感很好,有一副美丽的歌喉,85岁仍然音准,英文和俄文的发音也字正腔圆。午饭的时候,她完全忘记了上午唱歌的事,但是那天她一直哼着那些调子,非常快乐。也许记忆里最后消失的就是感情和音乐。

音乐是母亲与记忆之间的纽带,只要有力气的时候她就不停地唱,二十年代的爱尔兰民歌、三四十年代的中美流行歌、五十年代的苏联歌、六七十年代的中国革命歌曲,她轮番唱。让我联想到美国电影里看到的,那些路边咖啡店、酒吧或者台球室里的老式点唱机,你投一枚硬币选一首歌,它就开始唱。有几次她跟我说,这支歌你会的,我们一起唱。我说,还是你唱我欣赏吧,我走音,太难听了。她说,这样正好,我们双重唱好了。她是个有幽默感的人。

我手机里面存有上百条母亲唱歌弹琴的录像。也许我一直在下意识地企图留住她,或者在为终将的失去做心理准备。

我打开母亲15年前钢琴演奏的录像,那是东方电视台《精彩老朋友》转播的一场钢琴比赛,评委是孔祥东,刘诗昆,陈刚,石叔诚和苏彬。初赛时母亲弹了《夜莺》,总分为99.256,决赛时她弹了《圣母颂》,总分为98.866,得了老年组的第一名。母亲没有为任何人表演,就跟在家里弹琴那样认真和虔诚,只为了自己和上帝,为了欣喜和净化。观众的掌声突然把她拉回现场,评委给分时她腼腆地笑了。那是我十分熟悉的表情,每次我夸奖她唱的好或者弹得好,她都会这样脸红地笑。最近有人问我对正在流行的“少女感”一词有什么想法,人们是指皮肤的光洁和皮下的胶原蛋白,可我一听到那个词,马上想到母亲,她那不可腐蚀的纯洁和真,比我见过的许多少女都更有“少女感”。

我为了了解母亲的失忆症,买了一本哥伦比亚大学脑神经专家写的《错乱的头脑》,我从书里得知母亲的失忆是大脑海马体的萎缩,而人的情绪产生于杏仁核——大脑的另一个部位部位。但是我更愿意想象,爱和音乐是储存在海马体、杏仁核以外的一个神秘地带,跟灵魂和梦在一起。我更愿想象母亲去了那个美丽的维度……

……近近远远的记忆围绕着我,像无数个萤火虫在黑夜里闪烁,每一只都是母亲的灵魂。

眼泪这么滚烫,文字这么苍白。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号